“才高为师,身正为范。”这八个字,是贵州民族大学文学院教师董振邦坚守教育领域二十余载的真实写照。从东北黑土地到西南多民族之乡,他以语言为纽带,在田野调查与课堂教学间搭建起与学生沟通的桥梁,用专业指导与心灵守护照亮无数青年的成长成才之路。

因“山水”结缘因热爱扎根

董振邦与贵州的缘分,始于一次高速公路上的偶然一瞥。当时他博士毕业,正在吉林师范大学任教,偶然被广告牌上黄果树瀑布的壮丽影像吸引,那云贵高原特有的湿润气息仿佛透过玻璃扑面而来……这份偶然的心动,最终转化为跨越山河的抉择,2018年,董振邦千里南下,从东北到西南,正式加入贵州民族大学。

初到贵阳,饮食与气候的差异都是挑战。来黔第二天,他和一位河南同学去吃烤鱼,就因不懂当地方言,将菜单上的“洋芋”误认为某种鱼类,闹出了“点鱼却端上土豆”的趣谈。

然而,贵州多民族聚居特有的包容性,让他迅速融入了这片土地。他感慨道:“这里是移民与多民族融合地区,饮食、住宿方便,旅游业发展更打破了封闭思想,是适合教学与生活的好地方。”如今,他已与家人定居贵阳,这座城市已成为他名副其实的第二故乡。

在此之前,董振邦的教育人生轨迹颇为丰富。从母校毕业后,他先以小学教师的身份踏上讲台,随后考取硕士,又当过三年公务员,直至博士毕业,他兜兜转转,最终回归教育本行。

正是这段经历,让他对“师范”二字有着深刻的理解。小学教学让他懂得如何贴近学生心理,公务员经历则让他明晰教育必须贴合社会需求,这些都成了他日后教学中弥足珍贵的财富。

董振邦在工作中

让基础课成为人生的“垫脚石”

初到贵州民族大学,董振邦便敏锐地察觉到一个关键问题:学生动手能力强、头脑灵活,但对语言学等基础理论课程重视不足,导致汉语国际教育专业的考研率一度低至个位数。“整个专业仅3名学生考上。”

“孩子们很聪明,缺的是基础夯实。”身为系主任,他深知语言基础对学生未来发展和就业选择的重要性,是一块无法绕开的“硬骨头”。

面对这一现状,他主动牵头调整培养方案,将原本每学期48学时、两学期共96学时的现代汉语课程,调整为每学期64学时、两学期总计128学时的“重量级”基础课。他的初衷非常明确:“要让基础课程成为学生成长的‘垫脚石’,而非‘绊脚石’。”

改革很快见效。2020届学生考研时,14名报考者中有10人成功“上岸”,其中不乏浙江大学、四川大学等名校;同年,还有5名学生考上公务员、3名进入事业单位,次年又有5人走上教师岗位。

“这门基础课解决了学生50%的就业问题。”董振邦言语间满是欣慰。在他看来,教学绝不能脱离地域实际:贵州学生思维活跃、擅长社会实践,“教学要跟着学生的实际需求走”。

他的课堂从不局限于课本。作为国际中文教育学科带头人,他将“以学生为中心”的理念融入教学实践,撰写的《汉语国际教育以学生为中心的导向型教学》一文,将其核心理念直接转化为课堂上的问题引领机制,让学生从被动接受变为主动探索。

董振邦在贵州民族大学庆祝第41个教师节暨表彰大会上

既是“严师”也是“护航人”

在学生眼中,董振邦的形象始终带着两重温度:讲台之上,他是手持教案、解析语言学密码的严谨学者;讲台之下,他是能看穿迷茫、递上力量的“引路人”,更是守护成长、化解难题的“护航人”。那些藏在时光里的师生故事,恰是他育人初心的生动注脚。

2020级学生潘玉萍如今已是四川大学的在读研究生。她还记得,一开始她很为考研院校纠结,因为家境普通,她总怕“好高骛远”,只想报考本地一所稳妥的高校。是董振邦鼓励她:“要考,就要考你内心向往的大学!就考四川大学!”

这句斩钉截铁的鼓励,成了潘玉萍追梦的起点。为帮她坚定信念,师生俩定下一个特殊的“监督约定”:潘玉萍每天必须在董振邦上班前抵达自习室,直到老师下班后才能离开。这个看似严苛的约定,在晨光与暮色的交替中,风雨无阻地坚持了近一年。

备考进入最后20天的冲刺阶段,一场考验不期而至。学校发布选调生选拔通知,稳定的体制内工作像一块磁石,让本就对未来心存顾虑的潘玉萍心动不已。她找到董振邦:“老师,我是不是该放弃考研?家里供我读书不容易,选调生至少能早点稳定……”

董振邦没有急着否定,而是帮她冷静分析:“选调生录取率是几十比一,概率很低。而你已为考研坚持近一年,基础扎实。读完硕士后你依然有三年时间报考选调生。”

这番话像一颗定心丸,让潘玉萍找回了方向。最终,她以390多分的高分圆梦川大。

董振邦还是留学生心目中值得信赖的“文化调解官”。此前,班里有5名留学生都叫“巴特”(蒙古语意为“英雄”),有位中国老师为了方便区分,按本土习惯取了“大巴特”“小巴特”等称呼,不料一名蒙古国学生因被称作“小巴特”而感到被侮辱。

董振邦得知后,立刻沟通协调,通过师生协商重新为留学生取了满意的中文名,巧妙化解了这场因文化差异引发的误会。在他看来,语言是文化的载体,任何沟通都必须建立在尊重之上,跨文化交流中更是如此。

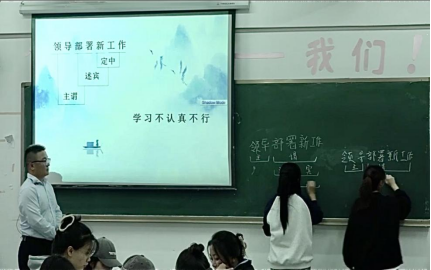

董振邦在给学生上课

行走的学问脚下的文章

“到哪个山唱哪个山的歌”,这不仅是董振邦的处世哲学,也是他的治学之道。扎根贵州后,他迅速将研究重心转向富饶的西南民族语言与文化。“这里语料丰富,沉浸式文旅体验的推出也给我带来新灵感。”

他带着学生们深入田野,在化屋村,当地创新的沉浸式文旅模式让他深受触动,相关调研文章发表于《光明日报》;赴遵义大发渠考察后,他结合86部红色题材作品撰写的论文斩获奖项;主持西南民族地区语言景观调查时,他带领学生探寻云南古老文字的艺术价值,惊讶地发现这些古朴的文字元素竟被广泛运用于千里之外广州的招牌设计。

这些来自田野的鲜活养分,最终都源源不断地反哺于课堂。讲授方言流变时,他会生动解析“闯关东”移民带来的语言融合;探讨语言差异时,他会引入纳西文“父子联名”的独特习俗、壮语与泰语的亲缘关系等案例,让抽象的语言学理论变得生动可感。

如今,董振邦依然在忙碌地搭建着更多的沟通之桥。他带领学生调查语言景观,用语言学视角解读民族文化;在东盟教育交流周中,探索汉语国际传播的新路径。他常说:“语言学探讨语言的起源,换个角度就是探讨人的本源问题,即人到底何以为人。有了语言,人才称得上是人。”

如今站在讲台上,他的目光依旧如二十年前初登讲台时那般,温暖而坚定。他始终以“学高”为基,把专业学识化作照亮学生的光;以“身正”为魂,用言行诠释着教育者的担当。在语言的广阔田野与三尺讲台之间,他默默为无数学子铺就通往更广阔世界的道路,也让“师者”二字,在岁月沉淀里愈发厚重动人。

来源:贵州民族大学党委宣传部、传媒学院

文字:王成雨、陆茶余、陈卓然、任娜娜

指导老师:王橙澄、潘小露

一审:潘小露

二审:文渊

三审:唐懈

})